「こどもの頃の運動なんて、ただの遊びでしょ?」

そう思っていませんか? 実は、幼少期の運動経験は、単なる体力づくりに留まらず、その後の人生の健康を大きく左右する「一生モノの健康資産」となることが、近年注目されています。

特に、幼児期(0〜6歳)は、運動・栄養・睡眠といった基本的な生活習慣の獲得に最も重要な時期であり、この時期に培われた習慣が、こどもの運動能力の発達に大きな影響を与えるのです。

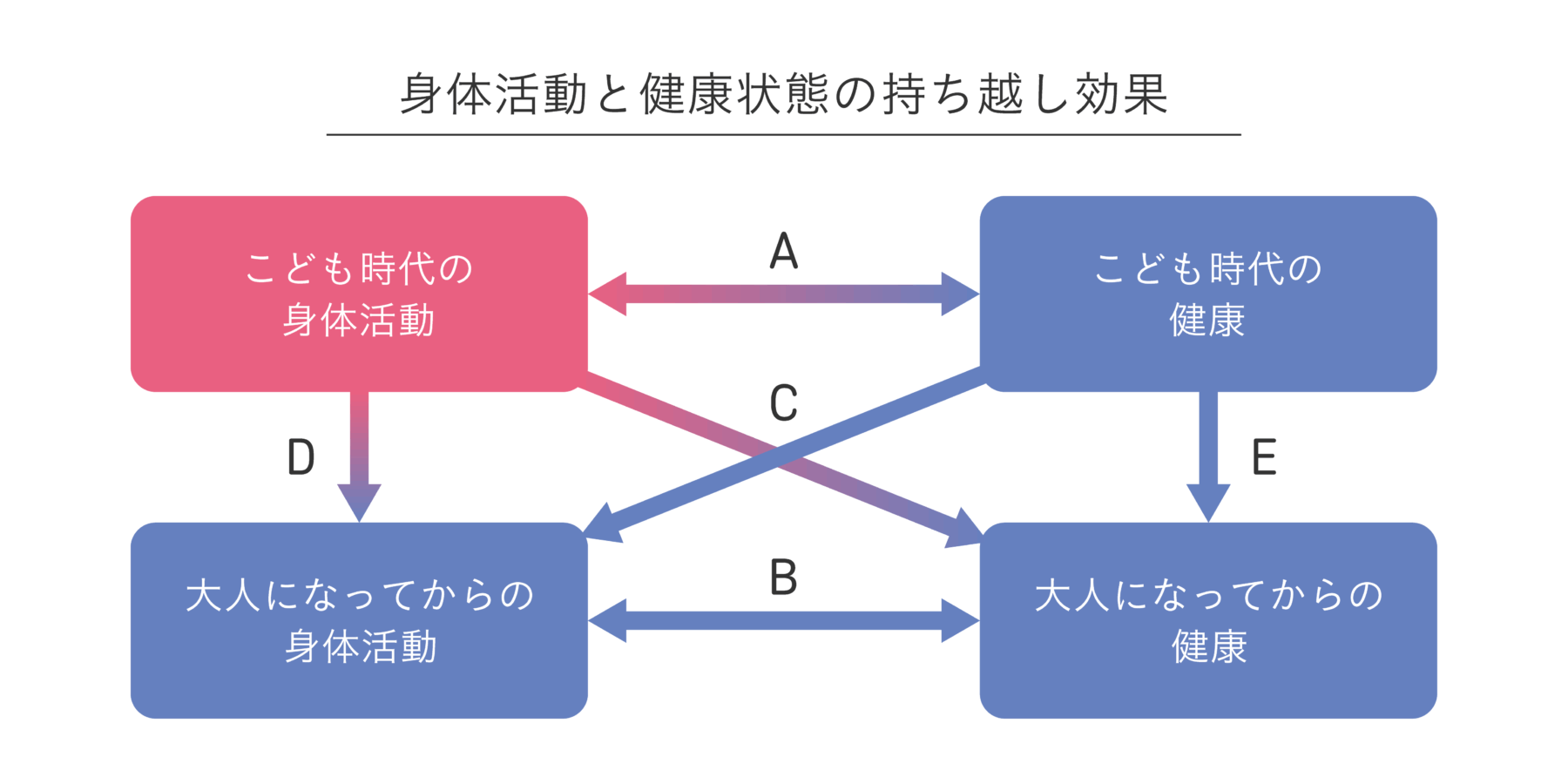

こども時代の運動が未来の健康を創る「持ち越し効果」とは?

幼少期の運動習慣が、大人になってからの運動習慣に好影響を及ぼし、ひいては大人になってからの健康状態にも影響することを「持ち越し効果」といいます。

- 幼少期の運動遊びが、大人になってからの運動習慣につながる:こども時代に身体をたくさん動かす経験は、運動を「楽しい」「心地よい」と感じる心を育み、大人になってからの運動不足を防ぎ、健康的な生活を送るための基盤となります。

- 幼少期の運動経験が、体力や健康状態の維持に役立つ:幼少期に培われた体力や運動能力は、大人になってからも持続し、生活習慣病のリスク軽減や精神的な健康維持に貢献します。

これは、まさに「こども時代の身体活動と健康状態」が「大人になってからの身体活動と健康状態」に直結するということを意味します。

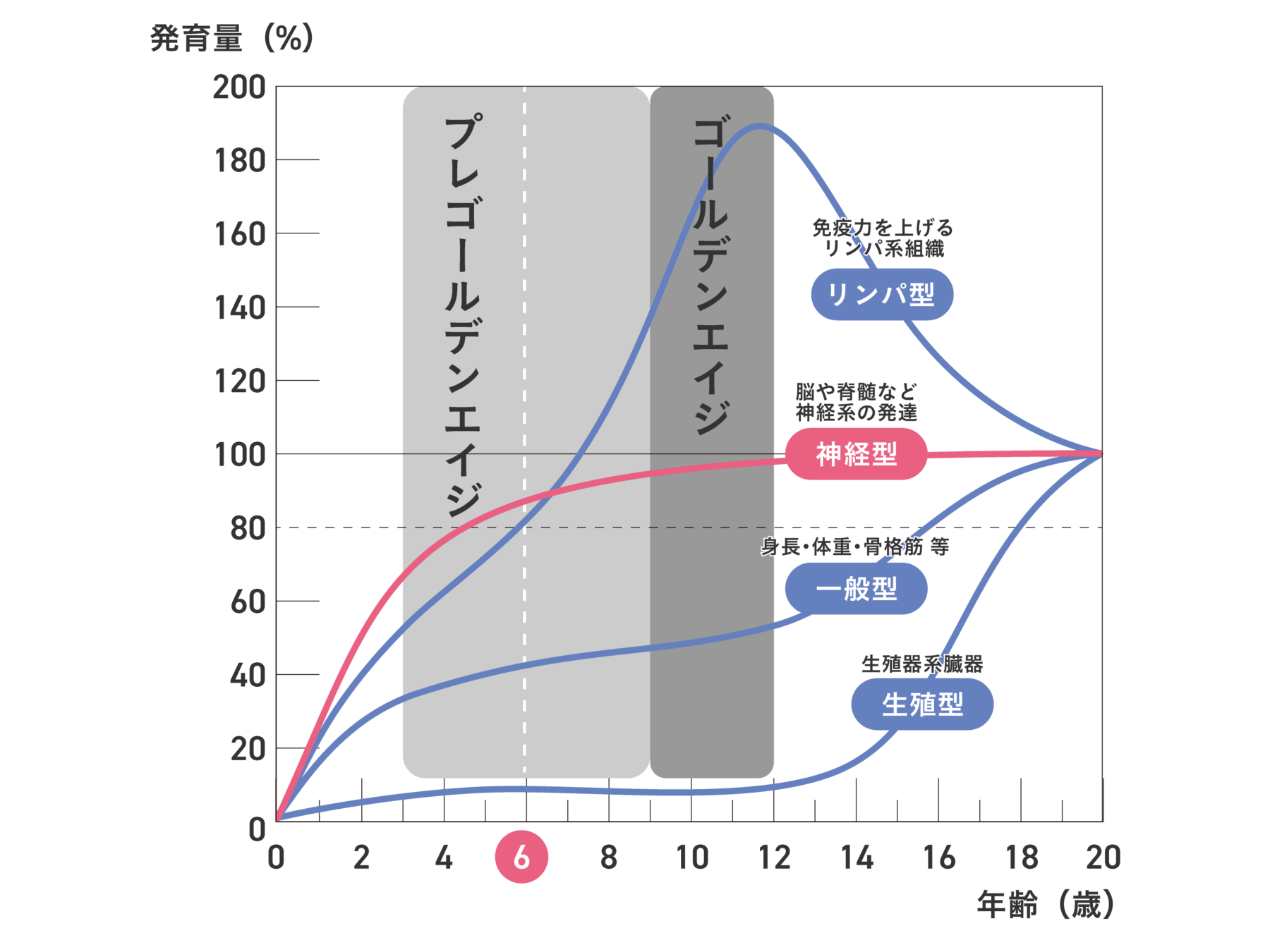

「スキャモンの発育曲線」が示す、運動能力発達の黄金期

幼少期の身体活動の重要性は、身体の発育の観点からも示されています。

人の身体の成長は、大きく4つのパターンに分類されます。特に注目すべきは、脳の神経系の発達です。

この曲線が示すように、脳の神経系の発達は、なんと6歳までに約80%が完了し、12歳になる頃にはほぼ100%に達します。これは、運動能力が著しく伸びる時期が限られていることを示唆しています。

- プレゴールデンエイジ期(3~8歳ごろ) 神経系の発達が著しい時期で、様々な動きの基礎を習得するのに適しています。

- ゴールデンエイジ期(9~12歳ごろ) 神経系の発達がほぼ完成し、最も運動能力が向上する時期と言われています。一度体験した動きを短期間で習得できる、「即座の習得」を備えた時期です。

そのため、この発育の特性を理解し、プレゴールデンエイジ期からゴールデンエイジ期にかけて、多様な運動経験を提供することが、こどもの運動能力を最大限に引き出すためには非常に重要と言えます。

「UGOKKO」が目指す、「一生モノ」のカラダづくり

医療・介護・予防医療を展開する桜十字グループが提案する新しい習い事「UGOKKO(うごっこ)」は、まさにこの「持ち越し効果」と「発育曲線」に着目し、こどもたちの「一生モノのカラダ」、すなわち「100年動けるカラダ」づくりを目指しています。

予防医療の専門家(医師・看護職・理学療法士・健康運動指導士・管理栄養士)が連携し、運動・栄養・睡眠の3つの軸で、こどもたちの「ココロ・アタマ・カラダ」の成長を総合的にサポート。親子で学びながら「生きる力の基盤」をつくることを目的とした、これまでにない予防医療発の習い事です。

人生100年時代と言われる現代において、健康寿命を延伸し、「100年動けるカラダ」をつくるためには、幼少期に適切な身体活動を行い、正しい生活習慣を築くことが不可欠です。

未来のウェルビーイングのために、幼少期の“イマ”しかできないことに、ぜひ目を向けてみませんか?

参考文献

・青木 好子(2015), 幼児教育における身体活動の意義と課題, 佛教大学大学院.

・藤井 勝紀(2013),発育発達とScammonの発育曲線,愛知工業大学大学院.

・文部科学省 (2012)幼児期運動指針.