桜十字グループのCQ本部には、ケア技術インストラクターとして活躍する一人の看護師がいます。彼女名前は建山幸(たてやまゆき)。熊本の桜十字病院で師長を務めていました。

建山トレーナーは、患者さまの「口から食べる」という当たり前の幸せを取り戻す食支援活動や、寝たきりにさせない自立支援型ケアの普及に情熱を注いでいます。「質の高いケアは、患者さまだけでなく、提供するスタッフ自身の誇りとやりがいをも育むことができます」。ここでは、そう語る彼女が歩んできたこれまでの道のりと、ケアの質向上にかける熱い想いに迫ります。

患者さまの輝きが教えてくれた食支援の原点

桜十字グループ CQ本部

ケア技術インストラクター

建山 幸

建山トレーナーは、もともと桜十字病院で回復期リハビリテーション病棟や外来の、師長を経験してきました。大きな転機となったのは、2014年から11年間にわたり専従したNST(栄養サポートチーム)での『口から食べるプロジェクト』でした。

活動を深めたきっかけは、食支援を通して目の当たりにした患者さまの劇的な変化です。口から食べられるようになった方は、目に輝きが戻り、話せるようになったり、歩けるようになったりと、想像以上の回復を見せました。その理由を深く知りたいという探求心が、彼女を専門技術の習得へと突き動かしました。

しかし、医療現場の現状は厳しいものでした。まだ食べる力が残っているにもかかわらず、「食べることは危険」と判断され、胃ろうや経管栄養となるケースが多くありました。その背景にあったのは、安全に食べさせる技術や嚥下機能を回復させる技術が十分に普及していないという医療教育上の課題です。

患者さまの可能性を信じ、その人らしい生活を取り戻したい。その一心で、食支援とリハビリテーション看護の普及活動が始まったのです。

7割が3食経口摂取へ。数字が証明する「ケアの力」

『くちたべ入院』の衝撃的な実績

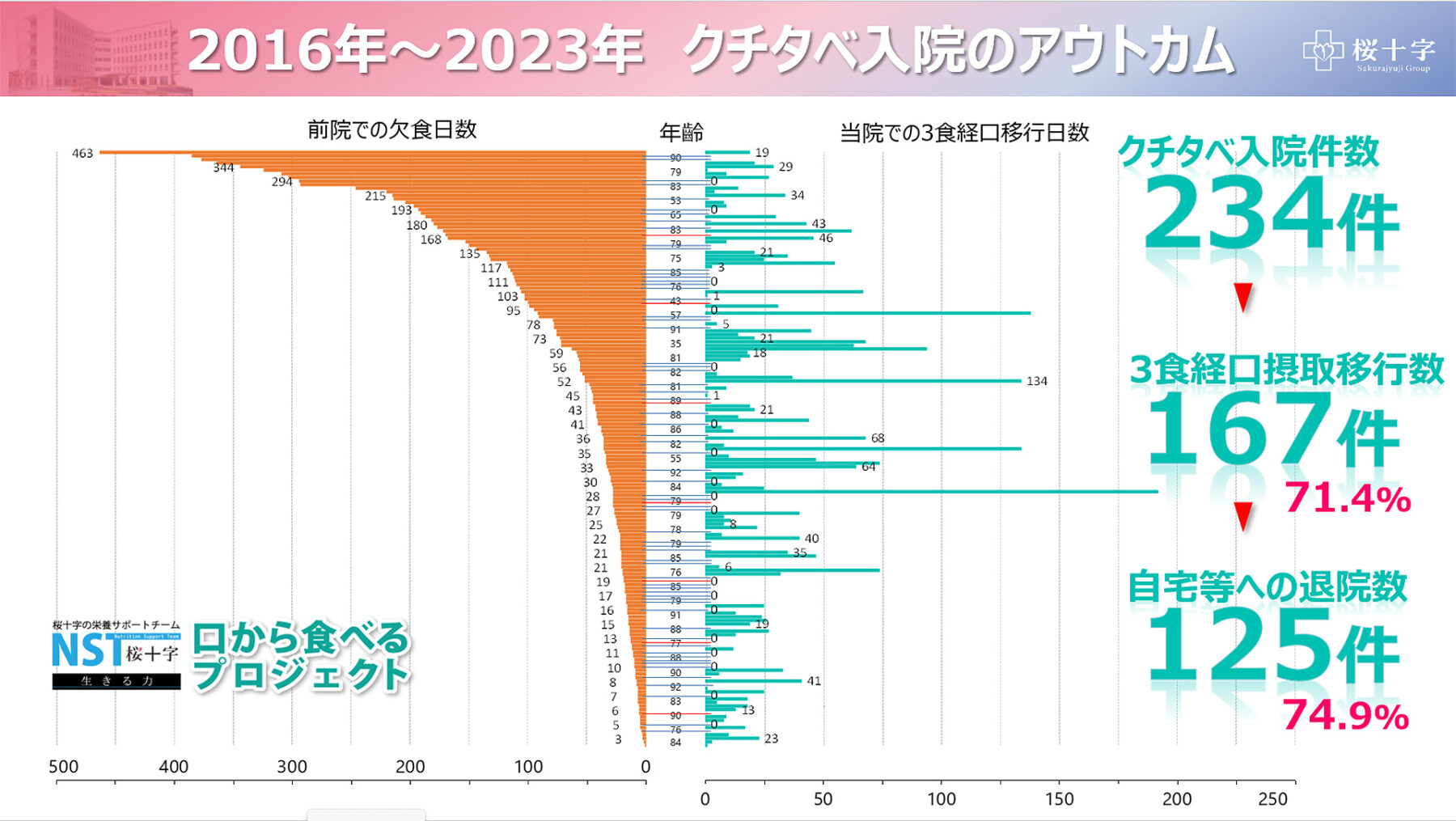

2016年から開始した『くちたべ入院』では、胃ろうや高カロリー輸液が必要と判断され、禁食で入院してきた患者さま234名の約 7割にあたる167名が、再び3食とも口から食事を摂れるようになったのです。さらに驚くべきことに、約3人に1人は入院当日から経口摂取へと移行できています。これは、桜十字病院には、安全に食べさせることができるケア技術の高いスタッフが多いことを裏付ける結果です。

図:桜十字病院 クチタベ入院のアウトカム-3食経口移行にかかった日数とその人数-(2016~2023年累計)

「口から食べることは、単なる栄養摂取ではなく、命に直結する生活行動であり、人々の生きる幸せである」という信念を裏付け、そんな幸せをサポートできるケアスタッフの育成を行いたいと、彼女は語ります。

自立支援型ケア『ヒューマニティケア』の導入

2020年からは、従来の介助型ケアから脱却し、患者さまの自立を支援する『ヒューマニティケア』を導入しました。生活行動の回復を目指すこの取り組みは、桜十字福岡病院の一般障害者病棟で「寝たきり患者ゼロ」を達成するという大きな成果も生み出しました。

これらの活動の目的は一つ。ケアの力で患者さまの生活をサポートできる医療従事者を一人でも多く育てることです。

「涙と共に語られる回復事例」。現場が変わる、やりがいが生まれる瞬間

これらの活動がもたらすのは、患者さまの回復だけではありません。ケアを提供するスタッフの意識にも大きな変化をもたらしています。

ヒューマニティケアを導入した職場では、毎年、実践報告会が開催されます。そこでは、「ケアの力で生活行動が回復した事例」が、発表者の涙と共に語られます。これまで「介助」=「お世話」と捉えられがちだったケアが、専門的な技術をもって患者さまの生活を回復に導く「やりがい」へと変わる瞬間です。

「この経験こそがスタッフの専門職としての誇りを育む」と、建山トレーナーは確信しています。「ケアによって患者さまの回復を支えるやりがいを、より多くのスタッフに実感してもらいたい」。その想いが、活動の原動力となっています。

ケアの質が、働く誇りになる。スタッフと患者さまが共に幸せになる未来へ

彼女が目指すのは、質の高いケアを通じて「患者さま・お客さま・スタッフがみな幸せになる」ビジョンを実現することです。

人口減少による働き手不足が深刻化する中で、看護・介護職のやりがい低下や離職は大きな課題です。しかし、他施設と差別化できるほどの質の高いケアを提供できれば、それはスタッフにとって専門職としての誇りとなり、いきいきと働く力に変わるはずだと彼女は考えています。

そのためには、ケアの力でQOL向上に貢献できる経験を積める教育の機会と環境づくりが不可欠です。建山トレーナーは現在、グループ全体の文化浸透・質向上を目標とするCQ本部の看護職として、「桜十字グループならではのケア文化をさらに育てていきたい」と意気込んでいます。

グループの垣根を越えて。連携する『食のWELL-BEING』

ケア技術インストラクターとしての彼女の活動は、グループ内の施設を横断しています。ホスピタルメント桜十字では『食のWELL-BEINGプロジェクト』をサポートし 、桜十字八代リハビリテーション病院ではNST(栄養サポートチーム)のサポートを行うなど、その活躍の場は広がっています。

特に特徴的なのは、専門職間の強固な連携です。例えば、グループの歯科医師と連携して口腔ケアの実技セミナーを開催し、スタッフの技術向上と「顔の見える連携強化」を実現。今後も食事介助技術セミナーや食のイベントなどを通して、グループ全体のケアブランド強化を目指します。

「ケアの力で現場を変え、患者さまとスタッフの笑顔を増やしたい」

日々、看護や介護の仕事に取り組みながら、今現在働いている施設でのケアに課題を感じている方や、スタッフたちのやりがい、職場環境をよりよくしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

桜十字にとって、すべての医療従事者は、ともにより良いケアをつくっていく仲間でありたいと考えています。そして彼女は日々、こう呼びかけています。「どこへでも伺います。NICD事例報告や講演、ケア技術の指導など、どんなことでもご相談ください」と。

一人ひとりの小さな行動が、患者さまとスタッフの笑顔を生み、現場を少しずつ、でも確実に変えていく――そんな未来を、私たちは心から楽しみにしています。

◎ 桜十字病院 『口から食べるプロジェクト』については こちら >>>